教研

教研  语文建设 2009年第8期

ID: 138388

语文建设 2009年第8期

ID: 138388

2009年高考文言文阅读试题综述

◇ 赵 华

高考文言文阅读试题,作为高考试题中较为成熟、最具信度的板块,旨在考查学生阅读浅易文言文的能力。考查内容涉及常见文言实词在具体语境中的含义、常见文言虚词在文中的意义和用法、对文章内容和作者观点态度的理解、对重点语句的翻译或断句等。能力方面,在考查识记、理解的同时,还涉及对作品的分析、综合、鉴赏和评价等多种能力。本文拟从试题选材、命题形式、考试内容等方面对今年高考文言文阅读试题做一简要分析。

一、试题选材

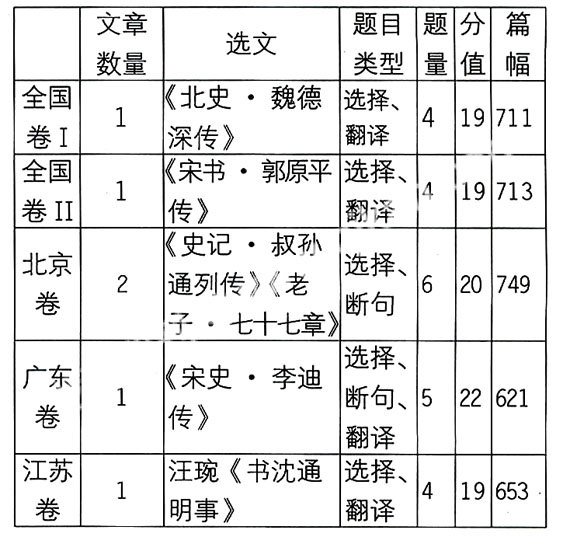

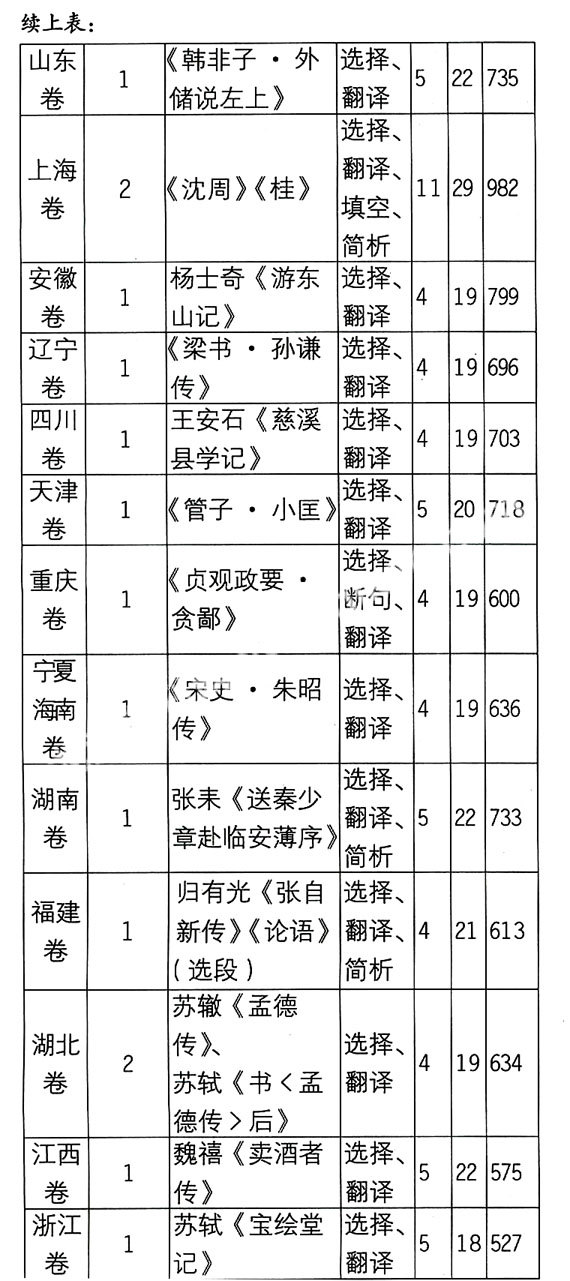

18套高考文言文阅读试题的选文、数量、体裁、题量、分值、篇幅长度等情况如下表所示。

从上表可以看出,今年文言文阅读试题选材丰富,内容多样。

1 选文内容。22篇选文中,史传类文章7篇,除北京卷出自《史记》外,其余6篇分别出自《北史》《宋书》《宋史》《明史》《梁书》,同2008年相比没有变化,保持了稳定。先秦诸子散文4篇,分别出自《老子》(北京卷)、《韩非子》(山东卷)、《管子》(天津卷)、《论语》(福建卷),跟去年一样。出自宋明清时期文人之手的散文10篇,其中宋代的有王安石的《慈溪县学记》、张耒《送秦少章赴临安薄序》、苏辙的《孟德传》、苏轼的《书(孟德传)后》《宝绘堂记》《桂》,明代杨士奇的《游东山记》、归有光《张自新传》,清代汪琬的《书沈通明事》、魏禧的《卖酒者传》。重庆卷的选文《贞观政要·贪鄙》系政论文,作者是唐代人吴兢。

2 选文体裁。体裁仍然以写人物的传记类文章为主,此外也不乏叙事类文章,如《桂》(上海卷)、苏轼《宝绘堂记》(浙江卷)等。写人叙事的文章,故事情节相对集中,词语不求藻饰,抒情议论不空泛玄奥,大都比较浅显,难度较为适宜。论说类文章,如《老子》《韩非子·外储说左上》《管子·小匡》《贞观政要·贪鄙》等,难度相对大一些。

3 题量分值。从选文的数量来看,除了北京卷、上海卷、福建卷、湖北卷外,都只选了一篇,篇幅平均683字(低于2006年的719字,高于2007年的656字,与2008年的682字持平)。上海卷居于首位,两篇相加字数达982字。在题目的设计上,一般为4到5题,北京卷为6题,上海卷为11题。从分值来看,19分者居多,18分、20分、21分、22分的情况均有(作为课程改革实验区的山东、广东等省份,其分值均为22分),最高者为上海卷,达29分。

二、试题分析

高考文言文阅读试题一般以选择、翻译的形式出现,较为特殊的情况也有,如北京卷主观题中没有翻译(以选择形式出现),而代之以断句:广东卷、重庆卷中则选择、断句、翻译均有:湖南卷、福建卷中,除了选择、翻译,还出现了简析。上海卷中则选择、翻译、填空、简析一应俱全。从考查内容看,高考文言文阅读试题一般涉及实词、虚词、词类活用、句式特点、断句、翻译以及对文章的理解等多个方面。考查方式一般采用客观题、主观题并用的形式。下面从客观题、主观题两个方面加以分析:

1 客观题。从18套试题的具体情况来看,客观题一般用于考查对文章的理解、对常用实词词义、虚词意义和用法的掌握情况,考查文言句式的比较少见。

(1)阅读理解。18套试卷都设置了旨在考查学生阅读理解文章的题目,具体形式为筛选文中信息、归纳内容要点、概括中心思想、分析概括作者在文中的观点态度等。多年来,这类题目形式少有变化。文言文阅读要求考生必须首先读懂文章,对文章有一个全面细致的把握。若没有读懂原文,自然就无法完成对文中信息的筛选、内容要点的归纳、中心思想的概括、作者在文中观点态度的分析概括等。

①筛选文中信息。这类题一般采用定向考查的方式,从文中挑出若干句子,编为四组,要求排除干扰因素,找出全都说明某个问题的一组。如山东卷第11题要求考生选出“全都直接体现诚信的一组”。天津卷第10题要求选出“每句话都体现管仲是治国之能臣的~组”。重庆卷第9题要求选出“全都属于‘贪鄙’的恶果的一组”。做这类题,首先要能读懂全文,理解文中用于判断的句子的含义,扫清文字障碍,捕捉住重要信息;接下来要读懂题干,明确标准:最后,依据标准找到每句话在文中的位置,结合上下文揣摩句子的意思,对照题干,做出选择。

②归纳内容要点,概括中心思想。这类题考查考生综合分析、归纳概括的能力,要求考生根据文本判断出某一个论点立论的依据,某一事件发生的原因,设问的角度大同小异,如“下列各句对文章的阐述,不正确的~项是”(湖南卷)、“下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是”(全国卷I、II、四川卷)、“下列对原文有关内容的分析和概括,正确的一项是”(广东卷)等。有的还涉及文章的写法和赏析,如湖南卷第11题:

下列各句对文章的阐述,不正确的一项是( )

A 本文先以《诗经·蒹葭》之句,引出物不受变材不成、人不涉难智不明的观点,再对草木虽遭受严霜摧损却敛英自成的现象加以描述,并抒发感慨。

B 文章叙述秦少章与作者交往,遵奉长辈之命勉为科举之文,科考中第及任职等情况后,再引述他不得已为官的苦闷之言,然后对秦少章加以开导。

C 文章所述秦少章中第后不快乐的原因之一,是他认为一旦为官,就将疲于应对官吏事务而无暇顾及自己,如果稍一显露傲气,祸患就会随之到来。

D 本文为送人赴任的赠序,文章设喻用典,劝勉对方正确看待人事迁变,行文情理皆具而语言平实,体现了苏轼评张耒之文所称“汪洋淡泊”的特点。

③分析概括作者的观点态度。这类题要求考生分析概括作者在记录一个人物、叙述一件事情或说明一个道理时其本人的观点态度,由于作者的观点态度有时比较含蓄、分散,需要考生认真筛选,准确概括,难度较大,这类题目今年18套试题中也有所涉及,如全国卷I第10题:

下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是:

A 魏德深很有才干,历任多种职务后升职主持贵乡政务。其时朝廷纲纪败坏,官吏贪污受贿,民不聊生;只有贵乡生产生活一切照常进行,百姓没有受到骚扰。

B 魏德深善于人性化管理,体恤下情。邻城打造兵器,聚集在官府,官吏督责,尚不能成功;而贵乡则约束官吏,避免百姓劳苦,官府安静,一直像无事一样。

C 魏德深深受百姓欢迎,又能震慑奸猾之人。他到馆陶,百姓见他如见父母;而奸人赵君实与逃窜之徒,只能躲藏流亡。他后来将回贵乡,贵乡吏民互相庆贺。

D 郡丞元宝藏忌妒魏德深的才能,令他率领武阳籍士兵在家乡附近作战,想利用军士的恋家情绪使军队溃散。但魏德深极得人心,士兵们全都不忍离他而去。

(2)词语解释。

①实词。文言实词的考查,以需要重点掌握的常见1 20个文言实词和教材中常见的文言实词为主,侧重考查考生根据上下文正确理解

常用实词的能力。题干的表述一般是“对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是”。18套试题考查的实词有:季、零、介、奔、博、秩、规、觉、病、去、角、蓄、加、秉、宥、比、素、课、革、一、漫、备、干、苟、禀、闲、直、爨、肃、会、堪、动、摄、婴、薄、乘、躬、宾、布、数、吾侪、捐、立、属、引却、魁垒、率、利、弭、自分、庶几、奇、起、诛、弛、了、戚、怪、面、益、度、鄙、竟、延、谢、过、期、会、犯。

上海卷是以主观题(第17、23题)的形式考查的:

17 写出下列加点词在句中的意思。

(1)漫应日( )(2)宽备言其状( )

23 写出以下加点词在句中的意思。

(1)取未放之蕊干之( )

(2)因知古人制字为不苟云()

对文言实词词义的理解是中学文言文教学的一个重要内容。读懂浅易的文言文,必须不断积累实词,加强阅读训1练,并将二者有机结合起来,提高从同一实词的若干义项中准确选出符合上下文语意的义项的能力。做题时,应注意义项与上下文的协调一致。

②虚词。虚词的考查,涉及《大纲》规定的18个文言虚词。虚词,词义空泛,用法灵活。命题采用给出四组8个例句、每组内部比较考查异同的方式,检测考生对常见文言虚词在文中用法的辨析能力。题干的表述一般是“下列各组语句中,加点的词意义、用法都相同的一组是”。18套题中有10套题考查了文言虚词的意义和用法,涉及14个虚词:其、于、以、者、也、而、为、之、乃、因、所、与、焉、且。出现次数最多的是“以”(7次),其次是“而”(6次)、“其”(5次)、“之”“乃”(各4次)、“为”(3次)、“于”“者”“因”“所”(各2次)、“也”“与”“焉”“且”(各1次)。

③词类活用。词类活用的考查一般结合文言语句的翻译,单独考查词类活用的题目,今年比较少见,只有上海卷的第24题:

与“桂之所产,古以名地”意思最接近的一项是( )

A 因是桂的产地,自古以来就有名了。

B 因是桂的产地,古时就把桂作地名。

C 桂出产的地方,自古以来就是地名。

D 桂出产的地方,古时候就是个名胜。

该题中“名”作动词,命名,答案是B项。

此外,考查通假字的题目除了上海卷(第18题),其他试卷客观题中均未涉及。

2 主观题。主观题的考查内容涉及实词、虚词、词类活用、句式特点以及对文章的理解等多个方面,能够考查考生文言文阅读的综合能力以及语言表达能力。因此,近年来,文言文主观试题越来越受到重视,有的分值甚至超过了客观题。

(1)翻译。今年18套试题除北京卷以选择的形式考查翻译外,其他试题均出现了文言语句的翻译,分值从6分到10分不等。要求翻译的句子一般就在选文中。从检测效果来看,由于在具体的语境中词语的用法是综合体现的,所以客观题不能全面地考查考生对文言语句的理解。一个文言语句可能既包含实词和虚词的特殊用法,又涉及词类活用、特殊句式,如:

①文言实词和词类活用

例1:馆陶众庶,合境悲泣,因从而居住者数百家。(从而、居住:古今异义)(全国卷I)

例2:且为主贪,必丧其国;为臣贪,必亡其身。(亡:使动用法)(重庆卷)

例3:立恭折竹,窍而吹之,作洞箫声。(窍:名词活用作动词)(安徽卷)

例4:且鸿宁以衣食忧吾母耶?(忧:使动用法)(福建卷)

例5:诏不许,然甚壮其意。(壮:形容词意动用法)(广东卷)

例6:方罢巡抚家居,独闻而异之。(异:动词意动用法)(江苏卷)

②文言特殊句式

例1:彼知吾将用之,必不吾予也。(不吾予,宾语前置)(天津卷)

例2:于是鲁君乃不杀,遂生来缚而柙以予齐。(柙,名词作状语)(天津卷)

例3:里人疾周者,入其姓名,遂被摄。(里人疾周者,定语后置)(上海卷)

例4:然陷其身者,皆为贪冒财利,与夫鱼鸟何以异哉?(反问句)(重庆卷)

例5:已而道士复揖立恭日:“奈何不与道士诗?”(反问句)(安徽卷)

例6:吾虽喜且幸其将行,而又忧夫来者之不吾继也,于是本其意以告来者。(不吾继,宾语前置)(四川卷)

(2)断句。断句题最早出现于2004年的北京卷,2005年辽宁卷也开始采用(与翻译并重)。断句是古文阅读的一项基本功,因为只有对文章有一定理解,才可以有正确的点断,有了正确的断句,才能对文章有更深入更全面的认识。这种题型,对于检测学生是否初步读懂文章,是具有信度的,考查也具有综合性。近些年在高考试卷中多次出现。2006、2007年为4套,2008年增加到5套,即北京卷、江苏卷、广东卷、浙江卷、重庆卷,今年有3套题沿用了这种题型,即北京卷、广东卷和重庆卷。

下面是广东卷的断句题:

用“/”给下列文段断句。

李迪贤相也方仁宗初立章献临朝颇挟其才将有专制之患迪正色危言能使宦官近习不敢窥觎而仁宗君德日就章献亦全令名古人所谓社稷臣与斯见之。(选自《宋史·李迪传》)

参考答案:李迪贤相也/方仁宗初立/章献临朝/颇挟其才/将有专制之患/迪正色危言/能使宦官近习/不敢窥觎/而仁宗君德日就/章献亦全令名/古人所谓社稷臣/于斯见之。

断句的基础在于对通篇文章的全面领会。断句前要通读几遍,以便对全句有一个大体的了解,然后本着先易后难的原则,将能断开的先断开,逐步缩小范围,最后集中精力解决较难的句子。此外,断句时要注意句意的完整,与上下文在语脉上的衔接以及提示性词语的运用,比如上例中的“也、方、将、而、亦”。

(3)简析。今年上海卷、福建卷和湖南卷等3套题采用了简析题的形式,其中上海卷记叙文、科学小品各出一篇,内容涉及表现手法、归纳要点、理解鉴赏、表达效果(说明方法中的作比较、列数字),设计最为独到,具体如下:

第21题第③段详写了郡守对沈周态度的变化,其主要作用是

第22题联系全文,简析沈周隐逸的原因。

第25题

画浪线部分介绍桂叶运用了说明方法,其作用是——。

第26题联系全文,概括桂的功用。

第27题

以画横线的句子为例,简要说明本文科学性和文学性相结合的特点。

第21题考查表现手法(侧面衬托),第22、26题涉及对全文内容的把握(归纳要点1,第25题则是表达效果,第27题属于理解鉴赏。

福建卷别开生面,设计了文化经典阅读板块,其中第8题第(2)题考查学生对文化经典的领悟能力,启发学生见贤思齐,具有明确的导向性,具体为:

孔子说:“无友者不如已者。”(《学而》)意思是不要跟不如自己的人交朋友。请结合上面有关“择处”的选段,谈谈你对这句话的理解。

三、对文言文教与学的指导

《普通高中语文课程标准》(实验)要求中学生学习中国古代优秀作品,体会其中蕴涵的中华民族精神,为形成一定的传统文化底蕴奠定基础:而且要求从历史发展的角度理解古代作品的内容价值,从中汲取民族智慧。今年的18套试题在选文上主题积极向上者居多,如全国卷I中的管理属下有方的魏德深,全国卷II中的赡养双亲、谦虚宽厚的郭原平,天津卷中知人能让、举贤荐能的鲍叔牙,海南宁夏卷中奋勇杀敌、壮烈殉国的朱昭等等,其引导学生陶冶性情、塑造品格的教育功能不言而喻。这启发广大语文教师平时要充分利用好教材和课外文言文选段,使学生受到优秀文化的熏陶,塑造热爱祖国和中华文明、献身人类进步事业的精神品格,形成健康美好的情感和奋发向上的人生态度。

高考实词考查范围广,因此平时要加强积累。学习实词,要注意抓住实词的本义,由本义统领其引申义,而一个实词的几个引申义之间往往又是有联系的,抓住它们之间的联系,就不难掌握这个实词。如“兵”这个词,本义是“兵器”,其他的“军队”“军事”“战争”等引申义都由其本义引申而出,而“军队”“军事”“战争”这几个引申义又是按照“军队”一“军事”一“战争”的顺序引申而来。此外,还可以利用我们比较熟悉的成语、古诗词积累文言实词。词义是不断发展演变的,在我们使用的成语和引用的古诗词中,往往就保留了某些实词的古义。如“禁”的“忍住”义,见于“情不自禁”,“走”的“跑”义见于“走马观花”,“辞”的“托词,借口”义见于“欲加之罪,何患无辞”,“假”的“凭借,借助”义见于“狐假虎威”,“啖”的“吃”义见于“日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人”。

虚词的考查非常灵活,重在运用。这就要求我们在阅读时善于比较、分析和归纳,根据上下文正确判断其用法。

在掌握一定的实词和虚词、熟悉文言句式的基础上,要注意加强阅读方面的训练。筛选文中信息、归纳内容要点、概括中心思想、分析概括作者在文中的观点态度等技能的培养不是一朝一夕的事,必须经过相当时间的训练,方可以做到在考场上从容应对。

- 中学语文宋词鉴赏方法例谈 / 刘丙利 温宏娟

- 中学文学教学阅读体验的促生 / 陈 斐

- 新形势下的中学语文作业设计 / 吕秀红

- 点亮语文教学的“魔灯” / 石 岩

- 谈审美与人的全面发展 / 童庆炳

- 在极限处抒情 / 穆 青

- 高考作文题:理性的失语与诗意的欠缺 / 王鹏伟

- 用生成语言学理论认识联语的语法教学功能 / 黄明明

- 也谈“狐死首丘” / 王丹丹

- 曲径通 / 尤立增

- “齐天大圣”得名考 / 姚伟嘉

- “项羽”的名和字 / 段亚广

- 彰显“大教材”,杜绝“泛语文” / 段双全

- 从“明规则”谈起 / 王灿龙

- “标题党”之面面观 / 吴 鹏

- 关键在命题的切入点 / 陈成龙

- “五毛”新解 / 曲丽玮

- “云时代”到来了 / 宗守云

- 探究“探究” / 孙晋诺

- 说“性价比” / 曾 柱

- 开放度、简明性与考试公平 / 潘新和

- 2009年部分高考语文试卷语言文字运用题浅析 / 郭龙生

- 积极推广“经典诵读”,大力推进文化建设 / 王登峰

- 我看2009年全国高考文言文试题 / 史杰鹏

- 2009年高考文言文阅读试题综述 / 赵 华

- 听唱新翻杨柳枝 / 任富强

- 昏暗时世的沉痛悼亡 / 王培元

- 2009年高考语言表达试题特点刍议 / 俞发亮

- 《红楼梦》经典艺术正在被消解 / 薛 颖

- 重在意识,重在过程,重在常规 / 李 节

- 篇章回指与话语衔接 / 马国彦

- 将语言文字工作落实到名校创建之中 / 黄少珍