教研

教研  语文建设 2009年第4期

ID: 138259

语文建设 2009年第4期

ID: 138259

近年来高考文学作品阅读测试材料评析

◇ 李颖哲 张秋玲 谢 谊

随着高考命题权逐步放开,近几年高考语文试卷在结构、测试材料、试题类型及考查重点等方面呈现出多元变化。本文通过对2004~2008年文学作品阅读测试材料的数据统计和文本分析,探究近年来文学作品阅读测试材料的演变轨迹,以期引起高考命题者的思考,同时也为高三师生的备考提供借鉴。

一、高考文学作品的选材范围

高考中的文学作品一般指小说、散文、诗歌、戏剧等文学体裁。近几年高考文学作品,从题材上划分,主要有以下几类:

(一)自然题材

依照表现内容的侧重点,又可分为自然景物、人与自然两类。

1、自然景物

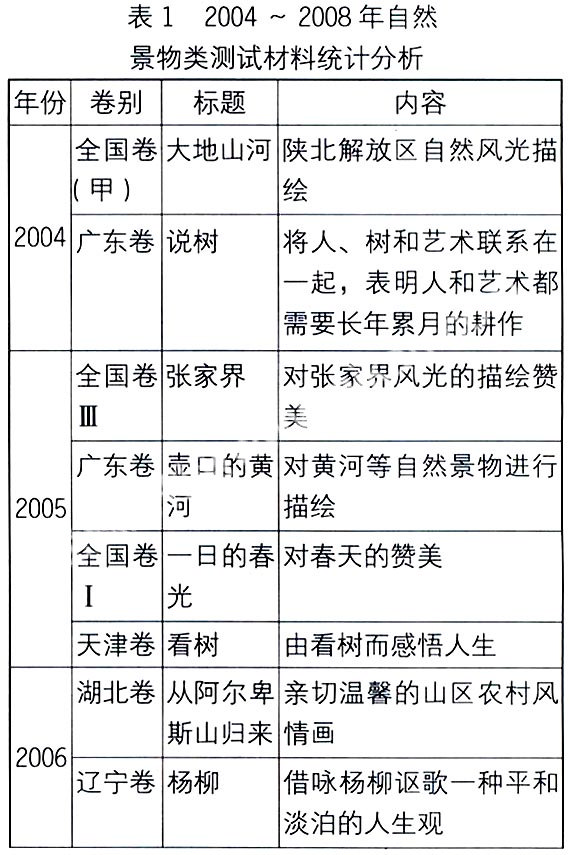

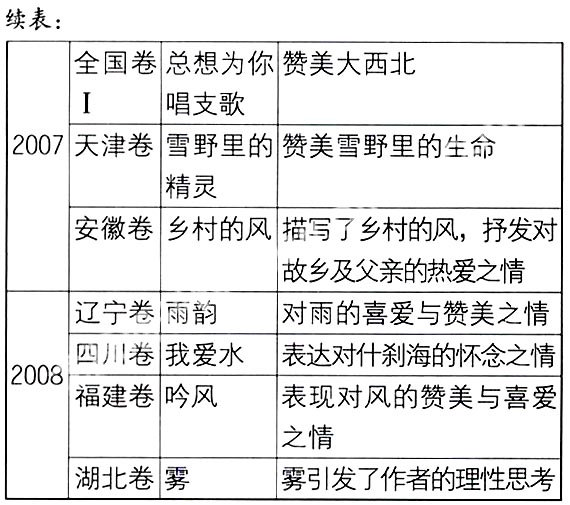

自然景物类题材主要表现为对自然景物的描述,意在引导学生体味大自然和人生的多姿多彩,激发珍爱自然、热爱生活的感情。2004年以来高考在此方面做了一定扩展,详见表1:

由此可见,2004年以来自然景物类文章主要表现为:或直接描写自然景观,如2005年《张家界》《壶口的黄河》:或将自然景物与故园之情结合,如2006年《从阿尔卑斯山归来》;或关注自然与生命的思考,如2007年《总想为你唱支歌》《雪野里的精灵》;或抒写自然景象,如2008年《雨韵》《我爱水》《吟风》《雾》。

2、人与自然

人与自然和谐共处一直是人们普遍关心的话题之一。这类文章一方面表现为季节更迭之思,如2008年《碧云寺的秋色》表现了对自然四季的种种思考。另一方面表现为对人与自然的关系的反思,如2006年《秋光里的黄金树》表达了对人类摧残树木的忧虑与谴责,发人深省。《阳光的香味》则肯定了一种亲近自然、积极健康的生活态度。可以说这些材料引导学生关注身边人、身边事、身边景,从而激发学生对自然与人生的思考。

(二)社会生活

具体而言,可以划分为四类:

1、人文景观

这类文章多描绘人文景观:或引经据典,或追溯历史渊源,或关注传统文化的渗透。2008年《阳关古道苍凉美》《敦煌》分别选取驰名中外的人文景观,将历史与现实联系起来,表达作者对历史的哲学思考。表2是2004年以来这类话题的具体情况:

由表2可见,近几年这类选文多选取人文景观作为切入点,引导学生对祖国历史文化遗产进行观照,从而增强学生的民族自豪感和认同感,在一定程度上体现出语文学科弘扬民族文化精神的思想导向。

2、名人怀思

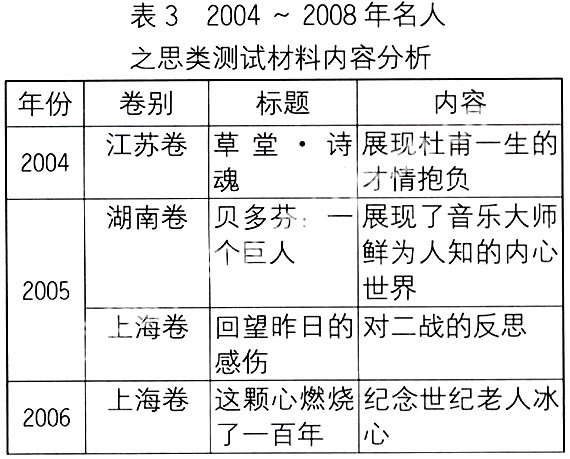

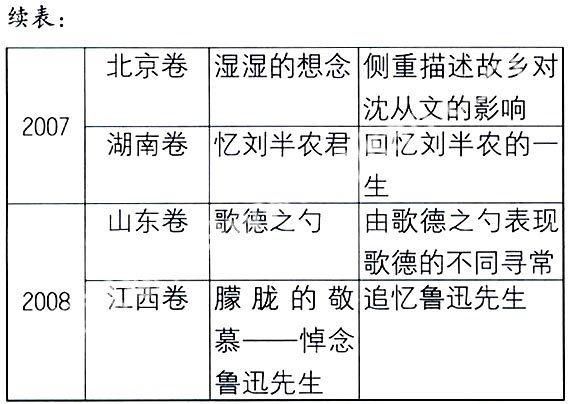

这类文章多选取名人名作以引导学生思考重大人生、历史问题。2008年《歌德之勺》由歌德之勺展开联想,表现了对歌德的无限崇敬和缅怀之情。表3是对2004~2008年名人之思类材料内容的统计:

由表3可见,2004~2008年这类文章多对古今中外知名作家、音乐家进行介绍,这些名人多是学生在课内外阅读中涉猎的,选取与他们有关的资料,既体现了课内外选材的相关性,也呼应了“加强与其他课程的沟通,以适应现实生活和学生自我发展的需要”的课程理念。

3、凡人逸事

这类文章展现普通人的生存状态。主要分为三个方面:一是乡人乡情,如2008年《侯银匠》《灯笼红》展现了乡人美好的心灵。二是普通人的生活现实,如2007年湖北卷《日月行色》描绘了一对青年情侣约会的情景,笔调清新。三是另类生活态度的描摹,如2008年《河的第三条岸》表现了“父亲”超然的人生追求,向读者揭示了一种另类的人生体验。

4、精神世界

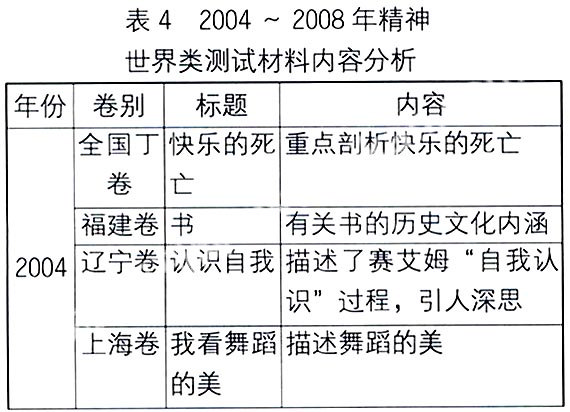

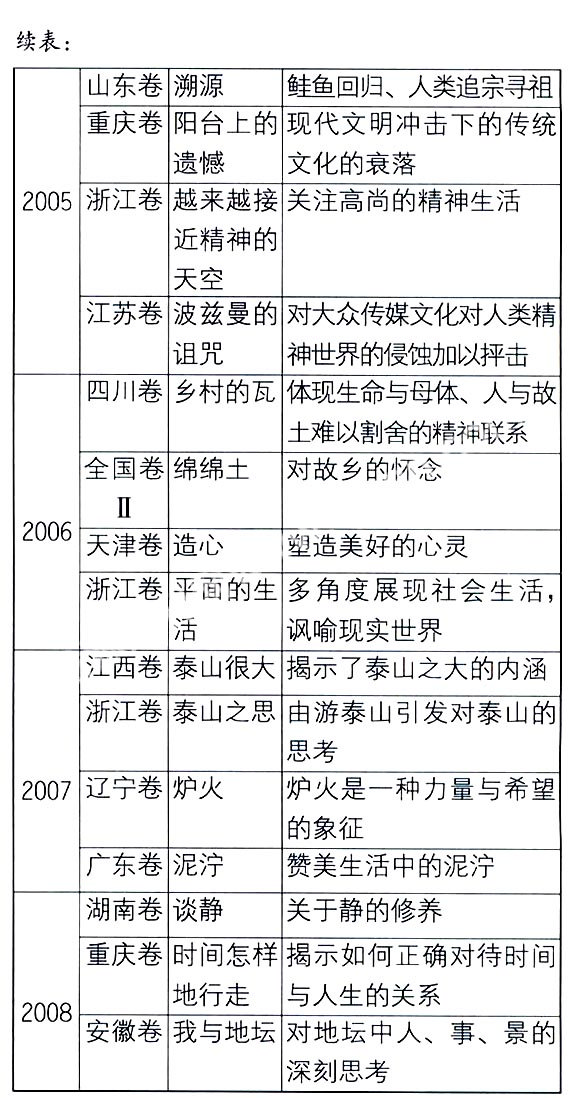

这类文章多选取重大精神生活题材,揭示其深刻的思想内涵。表4是对2004~2008年这类题材内容的梳理分析:

由表4可见,2004~2008年精神世界类测试材料主要分为两个方面:一是侧重文化反思,如2005年《溯源》、2006年《乡村的瓦》《绵绵土》引发学生对民族魂、故土根进行深层思考。二是侧重人类的自我反思,如2005年《认识自我》、2006年天津卷《造心》、浙江卷《平面的生活》寓哲理于叙述中,发人深省。

总之,近些年文学作品阅读测试在实现测试目的的同时,也体现了“在阅读与鉴赏活动中,不断充实精神生活,完善自我人格,提升人生境界,逐步加深对个人与国家、个人与社会、个人与自然关系的思考和认识”的课程理念。

二、高考文学作品涉及的作家群

1998年以前文学作品阅读多选择20世纪二三十年代作家的文章,近几年多涉及中外现当代作家作品,且以中国当代作家为主。

综观近几年入选的作家作品,有一些作家的作品频繁选入,现梳理如下:

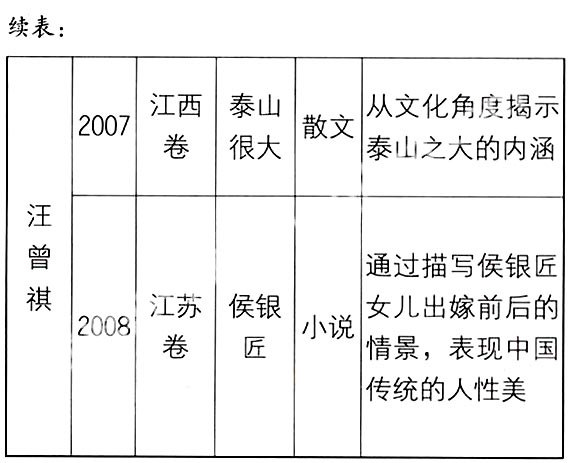

由表5可知,2004年以来有5位作家作品频繁入选,而且以当代作家作品为主。茅盾的两篇作品都表现了对祖国山河和新生活的热爱。冯骥才的两篇作品皆由常见事物入手,体现了作家涉笔成趣、洞悉人生的风格特点。史铁生的两篇作品取材各有特色,一为讴歌母爱,一为抒写人生真谛,都折射出作者对人生的深刻感悟。尤其值得注意的是季羡林和汪曾祺,前者两篇作品在2008年同时入选,风格笔法不同,后者作品一为小说、一为散文,可谓人生百态尽显笔端。可以说,这些作家作品频繁入选,与现代文阅读测试材料注重价值导向性、审美艺术性不无关系。课标强调应重视语文的熏陶感染作用,与之相应,测试材料的选取必将更多地考虑思想教育价值和文化价值,在这一点上名家名作似乎更容易入选。与此同时,如何避免高频出现的作家作品造成的“撞车”问题,如何在教学中指导阅读此类文章的切入点及相关策略等,应引起大家的思考。

三、高考文学作品的特点

近些年高考文学作品取材广泛、取向多元。在此基础上,各试卷在内容和形式方面做了一定的探索。

(一)文化意识日益凸显

近几年,文化主题的测试材料逐渐得到命题者的重视,主要体现在:一是关注城市文化精神。2005年《阳台上的遗憾》通过对现代文明冲击下的传统文化进行反思,引导学生关注重大社会历史问题。二是揭示新旧文化碰撞。2006年《说村落》由村落的符号化和含义的模糊入手引导人们关注人类的命运。三是侧重传统文化的浸染。2008年《阳关古道苍凉美》《敦煌》与文言文阅读互为呼应,在一定程度上凸显了近几年关注传统文化的导向。

(二)关注视角多元化

近几年写人叙事的文章体现了多元化的视角:一类是关注历史名人。如2005年《贝多芬:一个巨人》展现了音乐大师鲜为人知的内心世界,引发了学生对终极价值等重大问题的思考。2006年《这颗心燃烧了一百年》表达了对世纪老人辞世的感伤及对其辉煌一生的追忆。一类是关注普通人的生活,如2008年《侯银匠》展现了普通人平凡而充满祥和气息的生活,2006年《给“书虫”当夫人》向读者展示了“书虫”嗜书如命的个性以及充满情趣的家庭生活。一

类是关注特定群体,如2008年《河的第三条岸》引导学生用开放的视角来审视他人的生活方式。

(三)关注精神世界的建构

课标指出,语文课程丰富的人文内涵对学生精神领域的影响是深广的,反映到测试评价中,命题内容的确定将更多地考虑其思想教育价值和文化价值。近些年高考文学作品更为注重思想内涵和文化品位,主要表现为:一是注重自我精神世界的完善,如2008年《谈静》《时间怎样地行走》由普通的“静”“时间”等概念引发了生命有限意义无限的哲学命题。二是注重人类自我反思,如2006年浙江卷《平面的生活》将哲理寓于简单的小故事里,通过单眼和双眼观察产生的两种视觉对比,具体描绘了平面生活和立体生活的不同景象,写出了独特的人生感悟。

(四)大家风范耳濡目染

中学语文教材精选了许多古今中外的优秀作品,这些作品是中华文化乃至世界文化的精华。认真阅读钻研这些文化精品,是培养、提高学生语文素养的最根本的手段。作为与教材相呼应的另一种文本,现代文阅读亦应考虑尽量选取典范的文学作品,以引导学生培养良好的阅读兴趣和审美情趣,实现对教材的“回归”。因此测试材料不仅要注重思想美,也要注重语言美、意境美。近些年文学作品在审美性、艺术性等方面做了诸多努力,尤其是强调语言对学生的潜移默化的影响。如2007年鲁迅的《忆刘半农君》、茅盾的《海南杂记》,2006年冰心的《一日的春光》、史铁生的《合欢树》,2008年季羡林的《马缨花》《雾》,阅读这些名家名篇,可欣赏苍凉雄浑的历史壮景,或跟随作者脚步,在文化浸染中反思时间、生命带给自己的震撼与感悟。可以说,这些选文一方面能对学生进行美的熏陶感染,另一方面其语言的典范性也对学生的阅读写作起到了良好的导向作用。

(五)测试文体稳中求新

近些年测试文体稳定中有突破。一直以来,散文因其诸多优势成为测试材料首选。近几年小说也进入测试材料。2004年辽宁卷首次采用小说体裁,从概括人物特征、归纳情节过程、评价人物形象、赏析艺术手法四个方面命制题目。2006年浙江卷《平面的生活》,2008年宁夏海南卷《二十年以后》、广东卷《河的第三条岸》、江苏卷《侯银匠》等材料可谓异彩纷呈,体现了不同的人生态度,如何评定,不仅关乎学生的阅读鉴赏能力,也在一定程度上涉及对情感、态度和价值观的考查。

综上所述,近几年文学作品在选材方面关注自然题材、社会生活、精神世界等中心话题,体现了强烈的时代气息和多元的文化视角:入选作家群以中国当代作家为主,主要集中于名家名篇,注重作品的时代性、思想性、审美性和导向性;在文体选择上以散文为主,兼及小说,体现了测试文体的丰富性和选择性。总之,把握近年来文学作品阅读测试材料的沿革变化趋势,有助于深化高中语文课堂教学,为高中课程改革的深入发展及高考研究提供一些建设性的思考。

- 从教学实践的角度看语文课程知识系统的建立 / 黄厚江

- 温故知新 / 饶杰腾

- 论语文教学中的知识问题 / 姚林群

- 论点摘编 /

- 高尚价值观与巧妙演讲艺术的完美统一 / 吴格明

- 说什么“理”,如何“说理”? / 钱理群

- 人教版高中新必修本写人记事散文选篇纪事 / 刘贞福

- 《愚公移山》:是哲学文本,亦是道德文本 / 张所帅

- 怎么读就怎么教 / 陈尚余

- 《春》的故乡在不在江南? / 张 政 陈清平

- 罗素的伟大在哪里 / 潘井亚

- 《春》教学设计 / 余耀清

- 诗歌教学如何面对生命之痛 / 温欣荣

- 《面朝大海,春暖花开》教学实录 / 卢冀川

- 关于阅读课堂表演教学的思考 / 林汇波

- 语文有效性阅读教学三则 / 申卫平

- 记载与传播:语文教育,三十年,三本书 / 汤振纲

- 不妨从“先是”切入 / 陆精康

- 冯至诗歌中的情与理 / 艾江涛

- 网络“白菜” / 刘松泉

- 穆旦诗歌:立足“此岸”与“新的抒情” / 罗振亚

- 定向、定点、定位:中考语文阅读复习盲点突破 / 王林喜

- 《雨霖铃》(寒蝉凄切)中的“经年” / 黄仲舒

- 《瓦尔登湖》:中美语文教师的“同课异构” / 任为新

- 近年来高考文学作品阅读测试材料评析 / 李颖哲 张秋玲 谢 谊

- “愿取吴王若将军头”中的“若” / 王有月

- 法律语言与法理精神 / 邵明园

- 语言学视角解读“不折腾” / 史灿方

- “被”字的另类用法 / 王灿龙

- “纠结”新用 / 黄云峰