教研

教研  语文建设 2009年第9期

ID: 138425

语文建设 2009年第9期

ID: 138425

探析现代诗歌朗读策略

◇ 刘贞福

大家都知道朗读对于现代诗歌教学的重要意义,但现实状况难如人愿,不知有几个学生能朗读好现代诗歌,更不知有几个老师能优美而顺畅地朗读一首现代诗歌。原因是多方面的,其中重要的一点就是缺乏策略、方法、技巧的指导和示范。诗歌朗读是一种操作性很强的行为,高深宏大的理论指导无甚裨益,唯具体的操作策略能大显神通,如欲改变现代诗歌朗读教学畸形落后之现状,必须在教学策略上下工夫。以下从几个方面分别探析这一话题。

一、感知课文内容

许多老师把朗读当做初步感知课文的手段,一俟学生对课文有所体认,朗读即刻休止,名义上进行了朗读训练,实际上这项训练近于荒芜。为何不采取一种相反的策略,先让学生粗略地默读课文,稍作准备,然后再来朗读?这样一来似乎更有目的性、更有成效。

为朗读进行的感知课文内容包含哪些方面呢?具体说来,一是把握作品的思想内容、作者的感情倾向;二是把握作品抒情的步骤和脉络。例如人教版高中新教材语文第一册第一单元是4首中国现代诗歌,相应的《教师教学用书》在单元总体说明中一开始就提示:

这4首诗……可以共用一个“情”字来概括:《沁园春长沙》中的革命豪情,《雨巷》中对丁香姑娘的朦胧爱情,《再别康桥》中对母校的绵绵别情,《大堰河——我的保姆》中对“母亲”大堰河的赤子之情……情感“风景”可谓丰富多样。

编写者用精炼的词语高度概括了这些诗作的情感特点,这些感情基调也应成为朗读者感情的基调。朗读者事先应寻找相关提示,若无提示,自己要认真体会、分析,以求朗读内容、朗读方式的定向准确无误。

再有,每首诗的情感倾向在大体一致的前提下,又呈现出不同的层次,其间起伏高低参差互见。例如《沁园春长沙》的主体感情是“革命豪情”,但我们在把握时不能简单化,要认真体会这种豪情在全词中的复杂性。词作上片写景抒情,一开始展现了一幅辽阔无比的壮丽画面,革命豪情充溢其间,可是-“怅”、-“问”表现了词人心中的激昂冲动和疑虑忧思;词作下片叙事抒情,多种情感混杂,既有回忆往事的沉醉,又有蔑视反动派的愤慨,还有要投身时代洪流中的激情冲动。在朗读时应该循着诗人的感情基调,努力表达这种基调下的多层次、多向度的丰富诗情,情感和声调时而舒展,时而激烈,时而畅快,时而愤懑……

在对诗作进行整体和分段把握之后,朗读起来应该是心里有底了。教学经验告诉我们,不要一上来就快速朗读,要稍事准备,这样可以提高朗读的质量。或许有人说,这样做是否增加了教学环节,降低了教学效率?不然,这种准备工作旨在帮助学生更好地把握课文,切入课文的时间更短,探入课文更深,何谈效率低下?

二、认真投入感情

许多老师认为诗歌朗读的关键在于技巧,或在于理解力,这种看法有一定道理,但又失之偏颇,还有比技巧更重要的东西,那就是情感。情感是诗歌的基石,情感是诗人创作的出发点,情感是沟通诗作、诗人、读者、听者的纽带。如果抽掉了情感要素,朗读将变得索然无味,听众的“赏听”期待将成为负值,朗读也就没有一点感染力了。

在诗歌朗读活动中投入的情感可细分几个层面:一是对读诗有一种神圣感,认为这是崇高的精神活动,先要沉静下来,净化一下心灵;二是对诗人有亲近感,想通过朗读走近诗人;三是对诗作产生共鸣,消除与诗作的情感隔阂、时代隔阂、空间隔阂。

前面说的《沁园春长沙》表达了“革命豪情”,《雨巷》表达了“朦胧爱情”,《再别康桥》表达了“绵绵别情”,《大堰河——我的保姆》表达了“赤子之情”,其实它们有一种共同性,那便是内蕴丰厚、情味悠长,非全心投入不能传达其丰富性、深刻性,乃至独特性和差异性。若能在朗读之始用情在先,情致高昂,必引人视听、夺人心魄。

可惜当下诗歌教学的天下,能有几位师生能满怀激情、深情、悲情、忧情、愤情地朗读诗作,产生强烈的动情效果呢?

三、把握抑扬顿挫

我们有时听到老师指导学生朗诵诗歌,只有抽象而概括的“好好地朗读”“要朗读得更好一点”,其实这对学生并无多大激励作用;不如教学生学会抑扬顿挫地朗读,变粗朴的朗读为优美高雅的朗读。抑扬顿挫不是朗读艺术的全部,为什么在此单独提及?因为抑扬顿挫是诗歌朗读的最基本的要领,更重要的它是学生进入朗读艺术之门的必备钥匙,老师稍作提示,学生稍作应变,朗读水平就能提高一层。

抑扬顿挫包含哪些内容?大概有语音高低、语调轻重、气息强弱、节奏快慢等,其中最重要的,一是语音高低,二是节奏快慢。把握好了这些,抑扬顿挫自然发生,诗歌朗读的艺术效果也自然发生。

试举几例:

携来百侣曾游。

平平仄仄平平

忆往昔峥嵘岁月稠。

仄仄仄平平仄仄平词作本来就按平仄格式填写,平声、仄声错落有致,平声悠扬,仄声短促,自然而然地产生抑扬顿挫。这里平声突出,两词句连贯下来平起又平收,声调以悠扬为主,表达了词人回忆往昔生活的舒缓心态、悠然心境。或许有人说这是古诗词格律使然,现代诗歌未必如此。不然,徐志摩诗作也颇有不亚于前贤的吟味效果:

轻轻地我走了,

平平 仄仄

正如我轻轻地来;

仄平仄平平 平第一句先平后仄,后一句先仄后平,中间平仄互衬,细味之,一种浓浓的留恋眷顾之情环绕在轻重高低的平声仄语中。

诗歌是语言文字的艺术,语言文字是显性的,“诗”是隐性的,诗的抑扬顿挫隐藏其中,非有眼力者不得见识;以文字呈现的诗处于一种呆板的线性、平面的状态,朗读者务必使之“立体化”,生出灵性来。例如《雨巷》:

她静默地远了,远了,其中两个“远了”朗读起来轻重高低应该是不一样的,不妨引导学生稍加分辨,要生出变化。再如郭沫若《天狗》有三个反复句:

我飞跑,

我飞跑,

我飞跑。怎么把握语音语气语调?肯定不能一个语调、一种语气,也要生出变化来。

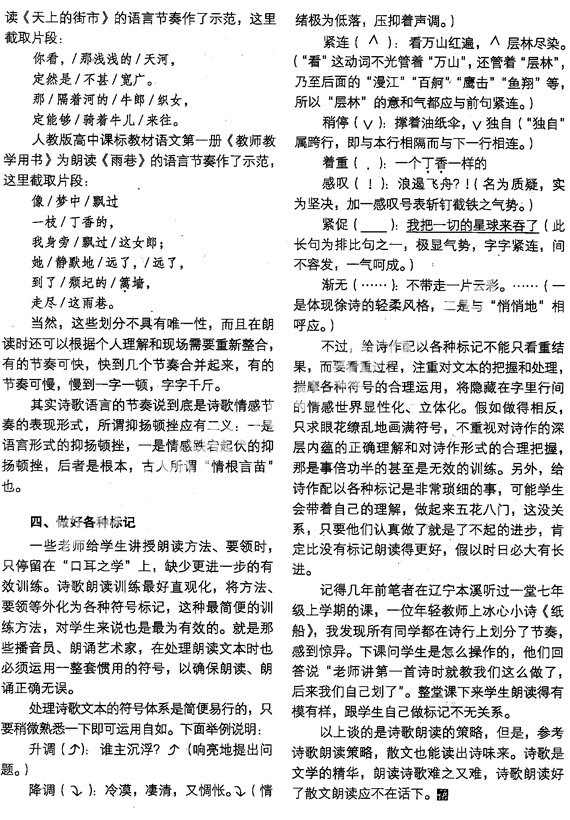

说到诗歌的语言节奏,可能问题相对简单一些。古诗的语言节奏较易掌握,现代诗歌的语言节奏则需要朗读者自行分割。诗歌不是文字的排列,而是词或词组的排列,按词和词组朗读,语言节奏自然分明。而且这种划分非常简单,学生尝试几次即能顺应,顺应之后再朗读,状况即刻改观。

人教版七年级上册《教师教学用书》为朗

- 《藤野先生》:鲁迅如何写老师 / 钱理群

- 不该删去的开头和结尾 / 张伟忠

- 对王维《杂诗》(其二)的两种解读 / 王永强

- 温故知新 / 饶杰腾

- 语文课堂教学设计要基于学生的生命成长 / 吴伟昌

- 生活趣味、读书习惯与语文学习 / 李 节

- 用画论读小说 / 刘丹妮

- 偏差认知下的实践困惑 / 时金芳

- 《哈姆莱特》教学实录 / 董一菲

- 论点摘编 /

- 《祝福》教学设计 / 何 杰

- 创造你心中独特的哈姆莱特 / 王立宏

- 论述语体的故事性表达与故事视角下的拜访式阅读 / 赵盛成

- 谈谈文学文体 / 童庆炳

- 谈《雷雨》教学中的“两个顾及” / 蔡长青

- 两篇文 / 杨和平

- 国际小学生阅读素养评估解读 / 董蓓菲

- 用简约表达虚无:贝克特的戏剧创作 / 舒笑梅

- 让教师的倾听行走于课堂 / 周 玲

- 2009年高考语文新课标卷巡礼 / 姜有荣

- “草食男”与“肉食女” / 赵永明

- 选材多 / 贾 玲

- 网络“控”族词 / 陈海峰

- 新课程高考语文探究能力考查之探究 / 杨书松

- 手机报“IN语”语言分析 / 骆 娟

- 近几年高考仿写题的发展变化探微及未来展望 / 左长旭

- 成语运用二则:投鼠忌器、南辕北辙 / 赵丕杰

- 数字拆分的妙趣 / 丰 竞

- 下一步“中华诵”工作的几个突破点 / 王登峰

- 同一经典著作,别样教学境界 / 杜红梅

- 探析现代诗歌朗读策略 / 刘贞福

- 救 / 张 春 王 威