教研

教研  语文建设 2009年第7期

ID: 138366

语文建设 2009年第7期

ID: 138366

《采薇》教学设计

◇ 徐德琳

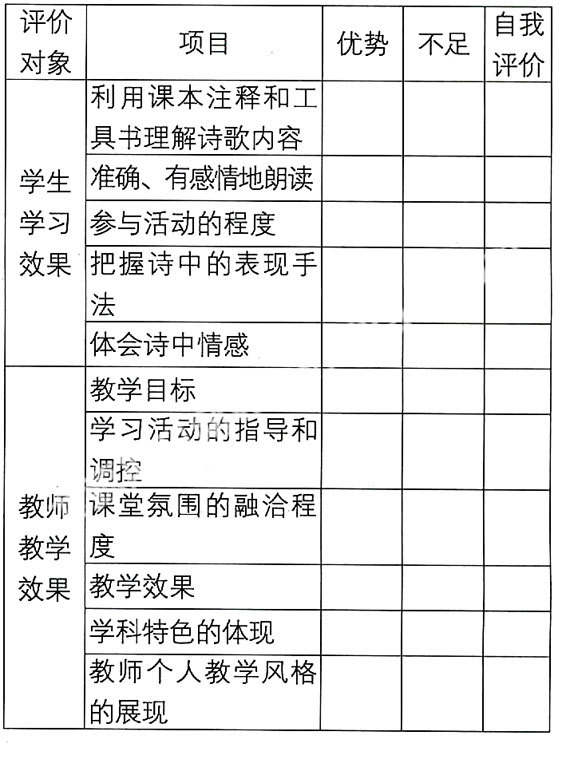

一、教学背景分析

1 学习内容分析

《采薇》是人教版高中语文必修二第二单元《(诗经)两首》中的一篇课文。全诗共六章,每章八句。它选自《诗经·小雅》,是一位戌卒的哀怨歌唱,反映了连年征战给百姓造成的苦难。尽管诗中蕴涵着戍卒的爱国热忱和战斗豪情,但重点却是表现戍卒对久离家园连年征战的不满和浓厚的思乡之情,主要采用了赋、比、兴和借景抒情的手法。由于诗作时代较为久远,学生在阅读时会有语音认读层面的障碍,可能会出现以字(词)害义的情形,所以积累一些《诗经》中常用字(词)的含义是学习该课的重要内容。

2 学生情况分析

高一学生在初中学过《诗经》中的《蒹葭》和《关雎》,刚刚又学过《卫风·氓》,对《诗·经》的内容和表现手法有一定的了解,从学习情感及学习态度的角度看基本已消除了刚接触时的畏难情绪。

3 教学方式与教学手段、技术准备

讲授、对话、讨论综合运用。黑板和多媒体。

4 前期教学状况、问题、对策

本设计引导学生利用注释和工具书预习课文,疏通字词,熟读诗歌。在课堂教学中以“忧”为切入点,设计了两个大问题:诗中的“我”为何而忧?诗歌运用了哪些表现手法来表现“忧”?引导学生立足文本,结合背景材料,理解作品复杂的情感,并把握诗中的表现手法。

二、教学目标

1 掌握重点字词的含义,理解诗歌内容,读出诗歌的节奏、韵味。

2 体会诗中抒发的“忧伤”之情,并能表达自己的体验感受。

3 了解、掌握诗中的比兴与借景抒情的手法。

三、课时安排

一课时。

四、教学过程

(一)导入

师:当我们打开《诗经》时,我们看到的不仅有对爱情的追寻,也有对理想的执著、对婚姻的感伤。这节课我们将学习《诗经》中的另一首诗《采薇》,去体会一种别样的情感。

(二)整体感知,把握内容情感

1 生读。教师评价学生的朗读,之后师生共同解决诗中的古今异义的字词。然后学生用自己的语言描述诗歌表现的画面,并说出诗歌所表现的主要内容:这是一位戍边战士在归途中所赋之诗。

2 教师范读。(灵活处理,可读可不读或读最后一章)

师:下面我来读一遍,注意我读的语气,同时思考诗中最能体现诗歌情感的字词是哪一个?

明确:“忧(忧伤)”出现了几次,读诗句:“心亦忧止”“忧心孔疚”“忧心烈烈”。

诗人海子曾说:“生命生长在忧愁的河水之上。”的确,每个生命都有自己的忧愁和哀伤,每个人的忧愁和哀伤都不尽相同,那么这位士兵的忧愁是什么呢?下面我们带着这一问题一起来读这首诗。

(三)研习赏读

1 诗中的“我”为何而忧?从哪些诗句可以看出来?(学生思考回答)

(1)思乡之苦:我行不来;靡使归聘:行道迟迟,载渴载饥。

师:回家应该是快乐的、兴奋的,为什么回家的路上“我心伤悲,莫知我哀”?(如果学生回答有困难,可出示资料一;如果学生能说出来,补充资料一。)

资料一:

A 《渡汉江》(宋之问):“岭外音书断,经冬复历春。近乡情更怯,不敢问来人。”

士兵回到家乡后的情况被诗人高明地省略了,所留下的艺术空白有待读者自己去填补。汉乐府中有一首《十五从军征》,仿佛就是为了接续这位“行道迟迟,载渴载饥”的戍卒回家后的遭遇所写:(投影)

资料二:

B 十五从军征,八十始得归。道逢乡里人:“家中有阿谁?”“遥看是君家,松柏冢累累。”兔从狗窦入,雉从梁上飞。中庭生旅谷,井上生旅葵。舂谷持作饭,采葵持作羹。羹饭一时熟,不知贻阿谁!出门东向看,泪落沾我衣。

诗中多年在外的士兵回家后看到了怎样的场景呢?庭院荒芜,魂牵梦绕的亲人已化作累累坟冢。

思乡是由于什么而起的?战争。那么在戍守边防时除了思乡还有没有别的忧愁?(如果学生答不出来,可问:他们在成守边防时的生活怎样?)

(2)劳顿之忧:不遑启居:载饥载渴,我成未定;不遑启处;岂敢定居?岂不日戒,俨狁孔棘。

诗歌并没有正面写作战的情况,而是通过战马、装备间接透露出战斗的激烈、战事的频繁,进一步流露出戍卒们的劳顿之苦和思归之忧。

(3)“我成未定”“不遑启处”“岂敢定居”“岂不日戒,俨狁孔棘”等句除了表现出士兵的劳顿之苦和思归之忧,还写出了他们认真戍守边防,积极对待战争的态度。他们有一腔爱国热忱,但这种感情还是被忧思压倒。

那战争是失败了还是胜利了?

教师小结:无论是失败的还是胜利的战争,带给人民的总是痛苦。如张养浩在《山坡羊·潼关怀古》中所唱:“兴,百姓苦;亡,百姓苦。”战争对于老百姓来说,也是一样的:“败,百姓苦:胜,百姓苦。”

唐代诗人张籍在诗中这样说:“失意还独语,多愁只自知。”这位士兵悲伤地吟唱“我心伤悲,莫知我哀”,那么诗歌是怎样抒发这些忧思的呢?请大家再齐读一遍课文,在朗读的过程中思考这个问题。

2 诗歌是怎样抒发“忧”思的?

刚才同学们已经说到“心亦忧止、忧心孔疚”“忧心烈烈”。这是直接抒发情感,除此之外,诗歌还运用了哪些表现手法来抒发忧思?

(1)赋、比、兴与重章叠唱的手法

赋:在叙事中抒发情感。第四、五两章写行军作战的紧张生活,在“岂敢定居”和“j严狁孔棘”中可以看出劳顿之忧和思乡之苦。(学生齐读第四、五两章)

比、兴、重章叠唱:“采薇采薇,薇亦作止”“采薇采薇,薇亦柔止”“采薇采薇,薇亦刚止”。通过“薇亦作止-薇亦柔止-薇亦刚止”的变化,写出时间的流逝,暗示士兵日益深重的忧愁,薇菜由“作”到“柔”再到“刚”,发生了很大变化,这就是一唱三叹,是一曲忧伤的咏叹调。读着这忧伤的诗句,我们仿佛看见面带菜色的士兵一边在荒野慢坡上采集野菜,一边屈指计算着返乡的日期。(学生齐读第一、二、三章)

师:前三段是比、兴和重章叠唱,四五两章是赋。那最后一章运用了什么抒情方式呢?(学生齐读最后一章)

(2)借景抒情:昔我往矣,杨柳依依。今我来思,雨雪霏霏。

资料三:

刘义庆《世说新语·文学》:“谢公(谢安)因弟子集聚,问《毛诗》何句最佳,遏(谢玄)称曰:‘昔我往矣,杨柳依依。今我来思,雨雪霏霏。”’

师:在《小雅·出车》中有这样一句“昔我往矣,黍稷方华。今我来思,雨雪载涂”,《采薇》中四句与此相比,有何异同?

(分小组讨论,如果时间紧张,可分为两大组分别讨论。)

明确:相同之处,如:昔一今,时间的对比;往一来,动作的对比。

不同之处,如:意象的选择与叠词的运用。叠词不仅使景物更形象,更具有画面感,也使诗歌更具音韵美。

师:“柳”谐音“留”,“依依”写柳条随风飘舞,仿佛在深情款款地挽留行人:春光如此明媚,还是留在家中吧。正所谓“春风知别苦,不遣柳条青”啊。

大雪纷飞,无边无际,当成卒深一脚浅一脚地在雪地里艰难地行走,深长的思恋仿佛是漫天飞舞的雪花,无尽的忧愁在心底流淌。

(四)总结

全诗运用赋比兴、重章叠唱、借景抒情的手法,抒发了戍卒因久离家园连年征战而起的浓厚的思乡之情。两千多年过去了,当我们读到这首诗时,依然能感受到依依杨柳是怎样触动离人的愁肠。其实,《诗经》中脍炙人口的佳篇又何止《采薇》《关雎》《蒹葭》《氓》呢?只要我们用心用情去读,一定能采撷到许许多多的芬芳。

(五)拓展阅读

课外阅读《诗经·豳风·东山》和《诗经·魏风·陟岵》

(六)作业

1 王夫之在《姜斋诗话》中说:“昔我往矣,杨柳依依;今我来思,雨雪霏霏。以乐景写哀,以哀景写乐,一倍增其哀乐。”你同意他的说法吗?为什么?

2 背诵全诗。

- 温故知新 / 饶杰腾

- “语文”课程名称亟须规正 / 潘 涌

- 敬畏母语 / 史绍典

- 素质教育视野中的学校语言文字工作 / 李 节

- 让我们走出两极思维的怪圈 / 黄厚江

- 看母语教学地位的升沉 / 于漪

- 论点摘编 /

- 两个答 / 王尚文

- 谈《鲁滨孙漂流记》的后殖民语境 / 龙剑明

- 回望六十年中学语文教材改革的轨迹 / 顾振彪

- 语文定名六十年,名实相副何其难 / 王松泉

- 语文教学的去知识化和技能化倾向 / 倪文锦

- 主题组元潜藏的危机 / 施 平

- 生活本位与伪科学化 / 潘新和

- 浅析小作文训练的类型、特点与价值 / 钟家莲 邓小珠

- 对比阅读:从《我的兄弟》到《风筝》 / 钱理群

- 抒情景观中的悲剧氛围 / 孙绍振

- 学生主体与语文知识内容的缺失 / 徐林祥

- “刘姥姥进大观园”喜剧效应的心理分析 / 翟应增

- 好嘴“好”在哪里? / 章国华

- 教学中如何培养学生的创造性思维 / 叶利清

- 一利化干戈 / 叶茂樟

- 论语文教学中学生反思能力的培养 / 李福灼

- 浅析苏轼的“以文为诗” / 曾 姝

- 斥天与誓天 / 杨小曼

- 评出“真”味,品出“悲”情 / 孙建高

- 此“民”非彼“民” / 杨仕威

- 《雨霖铃》 / 梅培军

- 《采薇》教学设计 / 徐德琳

- 追求课堂训练设计的有效性 / 王 君

- 根据现实阅读需要创生合宜的教学内容 / 叶黎明

- 优化语文教学的提问策略 / 刘晓伟