教研

教研  语文建设 2009年第7期

ID: 138340

语文建设 2009年第7期

ID: 138340

谈《鲁滨孙漂流记》的后殖民语境

◇ 龙剑明

《鲁滨孙漂流记》是一部大家耳熟能详的外国小说。全书情节生动,细节逼真,描写细致,语言流畅,富于深刻的哲学和社会意义,一经出版就引起了巨大的轰动。

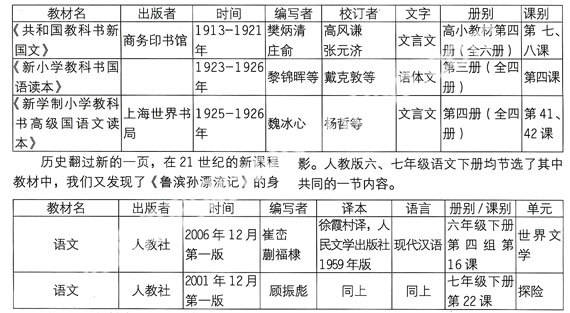

20世纪初我国开始翻译介绍这部作品,随后,该小说进入中小学教材,查阅文献发现有三套教材比较早的把它选入。见下表:

从这两册教材来看,编写者让两篇课文保持了一种既定的连贯性和层级水平。

六年级是将课文放在世界文学那个单元。在六年级第四组共有四篇课文:两个经典短篇《卖火柴的小女孩》和《凡卡》,两个长篇《鲁滨孙漂流记》和《汤姆·索亚历险记》,并且说“阅读这些作品(人类共同的精神财富),我们既能与文学大师进行交流,又能了解不同国家多样的文化”。显而易见,编者是把小说当做全人类共同的精神财富来看待,即课文中“口语交际”部分所指出的:“鲁滨孙在严酷的现实面前,战胜种种困难,顽强生存下来的精神。”紧接着编者又说“虽然像鲁滨孙那样的遭遇是极少见的,但是,学会生存、具备自我保护的本领,对每个人都很重要,这次口语交际和习作,我们就围绕学会生存的内容来进行”,可见学习顽强精神、学会生存是学习本文的思想情感要求。

七年级课文则将其放在以探险为主题的单元,主旨比六年级的要具体、深化:“人类探索未知世界的激情”,“人类迈向全新领域的脚步”,“本单元学习几篇有关探险的课文,愿借此激起你探索自然奥秘的壮志豪情。”课文练习从两方面设置:一是对节选一段蕴涵的思想感情进行深入理解(练习一):二是对学会生存的操作细化:“回忆在你学习或生活中曾经遇到或正在面临的一两件不幸或挫折,试仿照课文中‘借方’和‘贷方’的格式,把好处和坏处排列出来。”

总而言之,教材编写者是把鲁滨孙当做一个性格坚毅的硬汉子,当做一个具有创造精神和开拓精神的冒险家和千万人心目中的英雄来看待,甚至更进一步,把他当成了全人类共同所需的探险精神的代表。这跟我国文学界主流观点一致:“鲁滨孙精力充沛,敢于冒险,乐于进取。他虽然长期身居荒岛,但他以惊人的毅力和决心为生存而斗争,历经千辛万苦,最终巩固了自己的地位。”这样的评价或许并不过分,但是在今天这个多元化、全球化的世界里,换一个视角来看,我们就会发现,原来这些赞誉之词仅仅是在为老牌帝国主义和新兴的帝国主义唱赞歌。加拿大批评家戴安娜·布莱顿和澳大利亚批评家海伦·蒂芬在《西印度群岛文学与澳大利亚文学比较》一文中,援引了马丁·格林的一段评论:“在《鲁滨孙漂流记》诞生后的两百多年里,作为消遣来阅读有关英国人的冒险故事,实际上激发了英帝国主义的神话。从总体上来说,这些故事都是英国讲述自身的故事。它们以梦想形式赋予英国力量、意志,以便使英国人走出国门,探寻世界、征服世界和统治世界。”

这两位以英语为母语的批评家用另一种阅读方式解构笛福的文本,她们援引E·皮尔曼的观点,认为鲁滨孙是:“危险的独裁主义者,也是一个难以救药的野蛮的殖民主义者。”“他掠夺土地,屠杀异教徒,用武力使那些改变信仰的人成为他的工具。”她们主张对《鲁滨孙漂流记》展开分析和批判。显然,在后殖民批评语境中,鲁滨孙是另一种面目。但是教材编者只截取了鲁滨孙在荒岛落难的窘况和如何解决困难的打算,学生“盲人摸象”般地理解鲁滨孙,在他们眼中鲁滨孙就是一个大英雄。

有论者指出作为殖民主义英雄的鲁滨孙的拓殖活动充满了难以想象的困难和凶险,但他在岛上度过了漫长的28年,创建了自己的王国。探险活动以获得所有权与统治权为终极目的,正如他在小说中所讲的“这一切现在都是我的,我是这个地方无可争辩的君王,对这儿拥有所有权,如果可以转让的话,我可以把这块地方传给子孙后代,像英国采邑的领主那样”。他致力于财富的积聚,构筑起孤岛经济。对于拥有的所有权,他毫不含糊地用武力来捍卫。他从失事的破船上找到七支短枪,架在住所围墙的七个洞里,用架子撑好,就像七尊大炮。如果遇到敌情,可以在两分钟之内连开七枪。他每天扛着火枪佩带腰刀四处巡逻,自信可以一口气杀掉二三十个赤身裸体的土著人。等到他拯救了“星期五”和西班牙人后,星期五父子和西班牙人就成为他的臣民,鲁滨孙是他们的全权统治者和立法者。开疆扩土,占岛殖民,打击土著,保护财产,解救同胞,教化蛮夷,确立统治,其总督身份宣告确立。

作为殖民主义的经典英雄,他的荒岛生活充满了英雄主义色彩,他的形象也充满了殖民主义的理想色彩。“坚忍不拔的精神,善于理财经营的实干,基督文明的忠实传播者,更是推行宗主国治邦理念的力行者。”鲁滨孙拓荒的成功也激活了殖民主义征服世界的欲望。其形象有助于殖民主义推行所谓的给人类带来福音的文化霸权。殖民主义对外扩张除了有政治和经济领域,还有文化扩张。鲁滨孙在星期五宣誓终身为奴后,要求对方学习英语,建立基督教信仰,模仿欧洲的生活方式。鲁滨孙还把欧洲的情况,特别是英国的情况,讲给星期五听,叙述英国人如何彼此相处。他有计划地向星期五灌输欧洲的文化价值观,对土著居民进行文化改造,实现精神上的殖民化。鲁滨孙的文化启蒙策略,反映了殖民主义在对外扩张过程中的双管齐下政策,在建立政治霸权的同时推行文化霸权。诚如戴安娜·布莱顿和海伦·蒂芬在《西印度群岛文学与澳大利亚文学比较》一文中所说:“在整个殖民主义领域,欧洲人的文本和他们的小说,犹如他们的枪一样起着决定性的作用。枪手就是《鲁滨孙漂流记》中的克鲁索、《黑暗的心》中的库尔兹等白人殖民者。”我们却对此视而不见,反而歌颂其学会生存的顽强一面。在我们的阅读教学中全是叫好称颂之声,虽有善意提醒:“当然,反映在鲁滨孙身上的一些负面因素也不可忽视,作为殖民者,他贩卖过奴隶,具有剥削掠夺的本性,这些都是我们在阅读中需要批判的”,但却无人理睬。

如果我们只看到鲁滨孙的阳光形象,而不能看穿全书渗透的殖民意识,失去应有的警惕和戒备,就会陷入传统至现代的万劫不复的断裂中去。结构主义人类学家勒维·斯特劳斯的文化相对论指出任何文化都不是完美无缺的,任何一种文化都不比另一种文化更好,所谓的优劣取决于观察者的视点。而在殖民时代,原本属于西方地域意义上的现代性观念获得了全球化的推广,成为具有世界性的理念。19世纪以来,包括人道、人权、民主、自由等在内的许多西方文化概念,由于其强大的经济和科技实力而逐渐成为一种话语霸权。这些本是西方文化概念的词汇变成了类似普遍真理的标准条款,从而得以衡量其他文化是野蛮还是文明。对西方异质文化,我们不能简单地拿来作为我们价值判断的预设前提,也即不能将西方中心论当做全球普世的真理看待。

针对文化帝国主义的文化侵略和精神殖民,我们语文教学只有如加拿大后殖民主义研究者斯蒂芬·斯莱蒙所主张的那样,对文学经典做批评性、质疑性阅读,才有助于“精神的非殖民化”。爱德华·w·赛义德在《东方学》中毫不含糊地把挑战的标靶指向基督教文化传统,主张用东方文化实际上是中东伊斯兰文化对抗西方文化,表明了他对西方殖民主义文化霸权的警惕。相比之下,我们的教材建设却未表现出自己的主体性和独立性。西方宣传大爱、和平就将《狼牙山五壮士》《谁是最可爱的人》视为暴力血腥的文字而取消,宣传生态环境保护就将《猎户》去掉,宣传娱乐消费的大众文化就将鲁迅的经典文章去掉,宣传民主自由就将毛泽东的文章从语文教材中删掉。一味迎合、将就西方文化思维,其结果只能是以削弱自己的精神传统底子为代价,彻底丧失本民族的话语权,陷入不知我是谁的尴尬境地。

[1]李维屏《英国小说艺术史》,上海外语教育出版社2003年版,第60页。

[2]史志康《美国文学背景概观》,上海外语教育出版社1998年版,第289页。

[3][英]巴特·穆尔一吉尔伯特等编撰、杨乃乔等译《后殖民批评》,北京大学出版社2001年版,第291页。

[4][5][7]朱桦《后殖民批评视域下的鲁滨孙》,《嘉兴学院学报》2006年第5期。

[6]笛福著、张蕾芳译《鲁滨孙漂流记》,南海出版公司2000年版。

[8]转引自姜飞《跨文化传播的后殖民语境》,中国人民大学出版社2005年版,第60页。

[9]周锦章、龙军《关于(鲁滨孙漂流记)》,《中学生读写》(初中版)2006年第12期。

[10]王玉括《关于后殖民主义研究的对话——访斯蒂芬·斯莱蒙教授》,《当代外国文学》2005年第2期。

- 温故知新 / 饶杰腾

- “语文”课程名称亟须规正 / 潘 涌

- 敬畏母语 / 史绍典

- 素质教育视野中的学校语言文字工作 / 李 节

- 让我们走出两极思维的怪圈 / 黄厚江

- 看母语教学地位的升沉 / 于漪

- 论点摘编 /

- 两个答 / 王尚文

- 谈《鲁滨孙漂流记》的后殖民语境 / 龙剑明

- 回望六十年中学语文教材改革的轨迹 / 顾振彪

- 语文定名六十年,名实相副何其难 / 王松泉

- 语文教学的去知识化和技能化倾向 / 倪文锦

- 主题组元潜藏的危机 / 施 平

- 生活本位与伪科学化 / 潘新和

- 浅析小作文训练的类型、特点与价值 / 钟家莲 邓小珠

- 对比阅读:从《我的兄弟》到《风筝》 / 钱理群

- 抒情景观中的悲剧氛围 / 孙绍振

- 学生主体与语文知识内容的缺失 / 徐林祥

- “刘姥姥进大观园”喜剧效应的心理分析 / 翟应增

- 好嘴“好”在哪里? / 章国华

- 教学中如何培养学生的创造性思维 / 叶利清

- 一利化干戈 / 叶茂樟

- 论语文教学中学生反思能力的培养 / 李福灼

- 浅析苏轼的“以文为诗” / 曾 姝

- 斥天与誓天 / 杨小曼

- 评出“真”味,品出“悲”情 / 孙建高

- 此“民”非彼“民” / 杨仕威

- 《雨霖铃》 / 梅培军

- 《采薇》教学设计 / 徐德琳

- 追求课堂训练设计的有效性 / 王 君

- 根据现实阅读需要创生合宜的教学内容 / 叶黎明

- 优化语文教学的提问策略 / 刘晓伟